7 Anzeichen dafür, dass du ein Faible für Mahjong Solitär hast

Vielleicht in der Pause. Vielleicht vor dem Einschlafen. Vielleicht, wenn du eigentlich E-Mails beantworten solltest. Alles im grünen Bereich. Du hast die Kontrolle. Du könntest jederzeit aufhören, wenn du wolltest.

Und trotzdem gibt es ein paar Anzeichen dafür, dass Mahjong vielleicht ein bisschen mehr Platz in deinem Leben eingenommen hat, als dir bewusst ist.

1. Du hast ganz bestimmte Vorlieben bei den Steinen entwickelt

Früher war dir alles recht. Heute kneifst du die Augen zusammen und sagst Dinge wie: „Diese 1-Bambus-Steine sehen aus wie 7er“ oder „Warum sind die Drachen kleiner als die Punkte?“ Du hast ein Lieblingsdesign, auch wenn du das nie zugeben würdest. Du behauptest, es geht nur um bessere Lesbarkeit, aber eigentlich geht es ums Spielgefühl.

Und wenn Blumen und Jahreszeiten nicht zueinander passen, verlässt du das Spiel sofort. So etwas geht gar nicht.

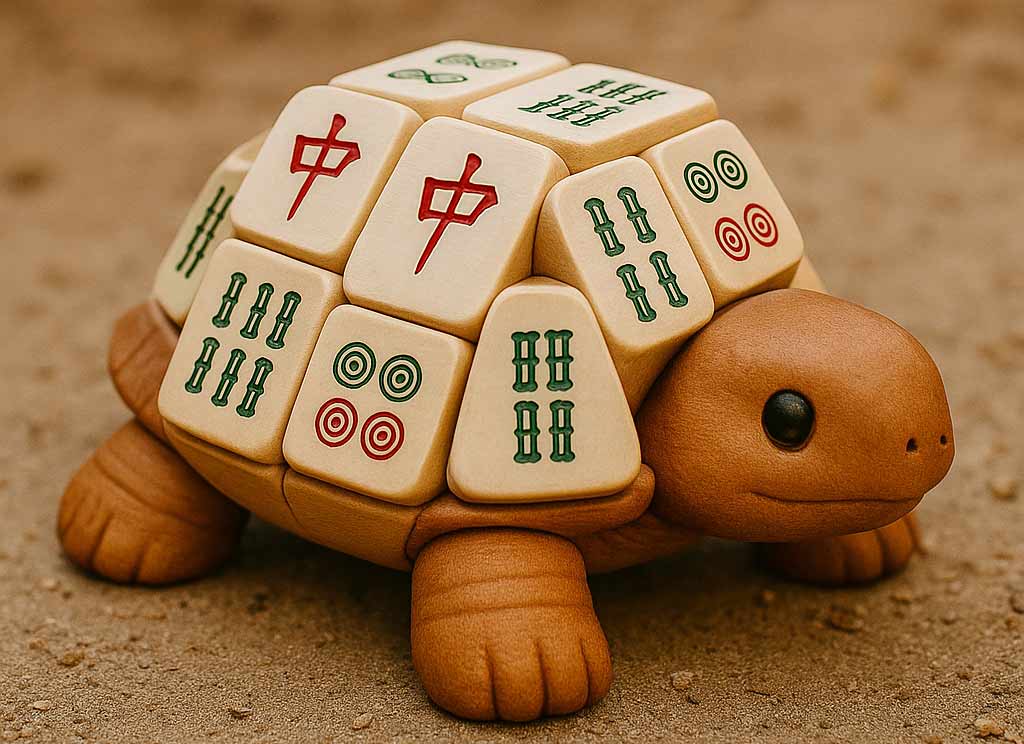

2. Du siehst überall Schildkröten

Früher hast du auf einen Stapel Kisten geschaut und gedacht: Kisten. Jetzt denkst du: Deckel, Flügel, Mitte. Klassisches Schildkrötenlayout. Du siehst dein Bücherregal an und überlegst, wie viele Ebenen man räumen müsste. Ein unaufgeräumter Couchtisch wird zum theoretischen Puzzle. Dein Gehirn sieht keine normalen Stapel mehr.

Am schlimmsten ist der Moment, wenn du dich fragst, ob ein Gegenstand „frei“ oder „blockiert“ ist. Dann ist es passiert.

3. Du beurteilst Layouts, bevor du sie überhaupt anklickst

„Drachenspirale“? Lieber nicht. „Festung“? Klingt solide. „Gartenweg“? Sieht harmlos aus, ist aber bestimmt eine Falle. Du hast schon genug Layouts gesehen, um zu wissen, dass Namen nicht viel bedeuten. Du schwebst mit der Maus über den Vorschlägen wie ein Chefkoch über Zutaten. Du weißt genau, welche Formen deine Zeit verschwenden.

Und wenn du ein Layout findest, das dir liegt, bleibst du dabei. Immer.

4. Du diskutierst mit dem Hinweis-Button

Du weißt, was der Button dir zeigen wird. Und trotzdem enttäuscht er dich jedes Mal. „Wirklich? Dieses Paar?“, flüsterst du. Ja, es ist ein gültiger Zug, aber er bringt nichts. Keine neue Möglichkeit, keine Verbesserung. Ein leerer Vorschlag. Du klickst trotzdem. Dann machst du es rückgängig. Dann findest du selbst ein besseres Paar. Aus Prinzip.

Du bist jetzt jemand, der Computerratschläge ignoriert. Und das ist auch gut so.

5. Du hast persönliche Regeln fürs Mischen

Du klickst nicht einfach, wenn es knifflig wird. Du wartest. Du prüfst alles. Du schaust dir das ganze Spielfeld noch einmal an. Vielleicht bringt dieses eine schräge Paar ja doch etwas. Du mischst erst, wenn wirklich keine einzige Option mehr bleibt.

Und selbst dann zögerst du. Vielleicht hättest du es verhindern können. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Du weißt es nicht. Aber du fühlst dich trotzdem ein bisschen schuldig, wenn du auf „Mischen“ klickst.

6. Rückgängig ist dein kleines Zeitreise-Tool

Du nutzt „Rückgängig“ nicht zum Schummeln. Du nutzt es zum Forschen. Du entfernst ein Paar, schaust dich um, machst es rückgängig. Dann probierst du eine andere Variante. Rückgängig. Noch eine. Und wieder zurück zum Anfang. Wie ein Wissenschaftler beim Experimentieren.

Nach fünf Mal rückgängig klickst du auf den Zug, der dir am logischsten vorkommt. Nicht weil du musst, sondern weil du alle anderen Zukünfte gesehen hast und diese hier am meisten Sinn ergibt. Es ist kein Trick. Es ist Forschung.

7. „Nur noch eine Runde“ ist nie nur eine Runde

Du hast dir vorgenommen, nach dieser Runde aufzuhören. Und du meintest es ernst. Bis das nächste Layout aufgetaucht ist. Das sah leicht aus. Nicht zu breit. Nicht zu chaotisch. Also klickst du.

Dann war es schrecklich. Also musst du noch eine Runde spielen, um wieder gut zu machen, was dieses Layout verbockt hat. Dann hast du gewonnen, aber es ging so schnell, dass es sich nicht zählt. Jetzt ist es zwei Uhr morgens. Der Tee ist kalt. Die Schultern tun weh. Und du denkst: Eine letzte Runde wäre ein schöner Abschluss.

Na, erkennst du dich wieder?

Wenn du bei drei oder mehr Punkten genickt hast, willkommen. Du bist nicht allein. Mahjong Solitär hat diese besondere Art, sich leise in den Alltag zu schleichen. Es ist ruhig, zufriedenstellend und genau anspruchsvoll genug, um dich immer wieder zurückzuholen.

Es gibt schlechtere Arten, seine Zeit zu verbringen. Und immerhin bringt dieses Spiel dein Gehirn auf Trab.